微信扫一扫,关注更多信息

李安晋

中国宋庆龄基金会副秘书长

宋庆龄故居管理中心主任

张瑞革

宋庆龄故居管理中心副主任

李雪英

宋庆龄故居管理中心副主任

1915年10月25日的日本东京,一场婚礼正在举行,孙中山与宋庆龄在一张简单的《结婚誓约书》上签下名字。这场婚礼没有盛大仪式,却敢跨越年龄鸿沟、冲破世俗非议;没有豪言壮语,却把“革命”二字刻进了爱情的底色。当时谁也没想到,这场结合会成为中国近代史上一个动人的传奇。

今天是孙中山宋庆龄结婚110周年纪念日。北京什刹海后海北沿宋庆龄故居,一场名为《风雨十年 光耀千秋——宋庆龄珍藏孙中山文物珍品展》的专题展览,正用两百余件(套)文物,把这桩婚姻与爱情的温度,把这对伉俪“精诚无间同忧乐,笃爱有缘共此生”的时光,生动鲜活地呈现到我们面前。宋庆龄七十高龄时迁居北京后海寓所,这些孙中山有关文物都是她随身携带或精心收藏,并一直珍藏到生命最后的。大多数文物是第一次揭开神秘的面纱,第一次讲述尘封的故事。

结婚照:这一天比生日更重要

展厅中央,巨幅孙宋合照格外引人注目。这张合照是孙宋二人1916年在日本补拍的结婚照,为他们仓促开启的婚姻补上了一张迟到却意义深远的“时光凭证”。

彩色照片中,孙中山着咖啡色三件套西装手持一根手杖,身旁的宋庆龄穿蓝灰西式裙装配宽檐帽,二人并肩而立,目光笃定。有趣的是,宋庆龄素来不喜塑料花和染色照片,可这幅结婚照恰恰是由原版黑白照染色而成的,而且染色技术也并不高明——即便如此,宋庆龄却始终把它放在书房,朝夕相伴。

婚后的宋庆龄,成为孙中山的得力助手与亲密战友:她为他读外文报刊,帮他起草革命文稿。孙中山逝世后,这张照片更成了宋庆龄余生的精神锚点。她深情地说,1915年10月25日这一天是“比自己的生日更重要的日子”。从东京补拍的瞬间,到北京寓所书房的朝夕相伴,再到如今展厅的陈列,它早已不是一张简单的照片,而是“与君同行,须臾不离”的具象化誓言,是她在先生走后,仍能“与他并肩”的心灵寄托。

“德明”小印和潜望镜:革命路上的印记

步入展厅,可见宋庆龄珍藏孙中山早期从事革命活动时使用的“德明”小印。孙中山一生名号众多:幼名“帝象”,10岁求学时取名“孙文”,17岁取号“日新”,后经老师改为谐音“逸仙”。流亡日本时,他化名“中山樵”以隐藏身份,“孙中山”一名便源于此。在族谱中,孙中山是“德”字辈,叫孙德明。相较于“逸仙”“中山”这些承载革命使命或流亡记忆的名号,“德明”二字更像是专属于私人生活的符号。这方小印是他书写家书时用过的印记,封存着颠沛岁月中的牵挂,将“德明”这个名字背后的亲情,悄悄烙进了每一页纸短情长里。婚后,宋庆龄非常关心孙中山的家人,孙中山也多次书赠“庆龄贤妻”。

与“德明”小印并排放置的是一架潜望镜,这是孙中山研究军事战术、观察战场态势时的“宝贝”:或许在某次秘密军事会议上,他曾透过这枚镜片凝视远方山河,思索起义时机;或许在暂避险境的岁月里,他曾借由它观察外界动静,在隐蔽中规划下一次革命征程。宋庆龄曾经陪同孙中山北伐,这些场景早已深深烙印在她心中,后来每次取阅这架潜望镜,过往点点滴滴便会如潮水般涌上心头——这是她愿意陪他奔赴的、关于“理想”的远方。

刀叉:烟火里的陪伴

看惯了轰轰烈烈的革命印记,角落的刀叉突然让人红了眼。这套刀叉没有精美的雕刻也无镀金的装饰——可就是这套“不值钱”的物件,默默陪伴孙宋二人度过无数温馨时光。烽火连天的日子里,他们可能刚开完秘密会议,就匆匆围坐在餐桌旁;可能刚经历过一次危险,就着一盏油灯,用这套餐具分享一盘面包。没有山珍海味,只有家常便饭,可一饭一蔬里的牵挂,刀叉碰撞间的陪伴,比任何誓言都动人。再伟大的革命伴侣,也需要人间烟火的滋养;再波澜壮阔的爱情,也藏在“今天吃什么”的琐碎里。这套刀叉,藏着他们最真实的日常:受到全体中华儿女景仰的“孙中山先生”和“孙夫人”,也只是一对想好好吃饭、好好相守的夫妻。

画像:目光所及皆是你

整个展览中,陈列着不同时期的孙中山照片或画像:有少年时与亲属的合影、青年时的西装照、革命时期身着元帅服的全身像,还有许多友人赠送的孙中山半身像——这些都是宋庆龄的珍藏。

这些照片或画像,有的装在精致相框里,有的夹在相册中,如今已相隔百年时光,孙中山先生的模样依旧庄严、清晰、鲜活。我们可以想象,这些照片在拍摄时,宋庆龄在场时笑语盈盈深情凝望,或者,细心的妻子还会让摄影师稍等片刻,亲自上前为丈夫整理一下衣角,让他把最美好的瞬间定格。

这份鲜活同样呈现在北京宋庆龄故居的原状陈列中。在宋庆龄的书房通体书柜旁,静放着她与孙中山补拍的结婚合影;小客厅的东墙正中,孙中山正装像悬挂如初。这些并非展览的刻意布置,而是宋庆龄生前亲手打理的日常。孙中山逝世后,漫长岁月里,这些照片或画像始终占据着她居所最醒目的位置。每一次抬头凝望,都是对十年相伴时光的回望。图像里的目光,既是革命者的坚定,也是爱人的期许,更是天人永隔的岁月里依旧能感受到“目光所及皆是你”的温暖。

家国遗嘱:“爱者惟汝而已”

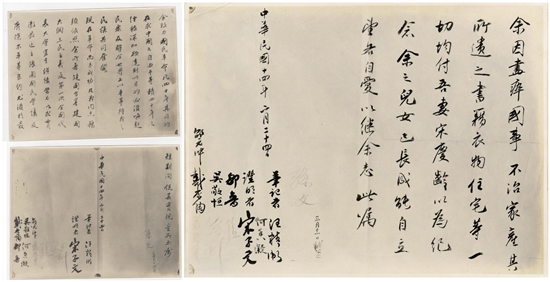

孙中山生前签署的家国遗嘱与签署遗嘱用过的钢笔一起,静静躺在玻璃展柜里,虽然墨迹已干,但字里行间的深情,温度依然。

1925年2月,孙中山病情危急,汪精卫等人恳请其立遗嘱,可听到室外宋庆龄的哭声,他当即让人暂缓签字,不忍让妻子伤悲。直到3月11日他逝世前一天,宋庆龄才含泪托住他的手腕,助其签下名字。国事遗嘱里,他嘱托同志“唤起民众及联合世界上以平等待我之民族”;家事遗嘱中,他坦言“尽瘁国事,不治家产”,将所有书籍、衣物、住宅悉数赠予宋庆龄作纪念。弥留之际,他对宋庆龄说:“Darling(英语‘亲爱的’),汝不用悲哀,我之所有即汝所有。”而她泪如雨下,哽咽回应:“我一切都不爱,爱者惟汝而已。”

两份遗嘱,一份托起家国天下,一份承载伉俪情深。他把天下放在肩上,却把唯一的温柔给了她;她把爱人放在心上,也把他的理想扛成了自己的使命。

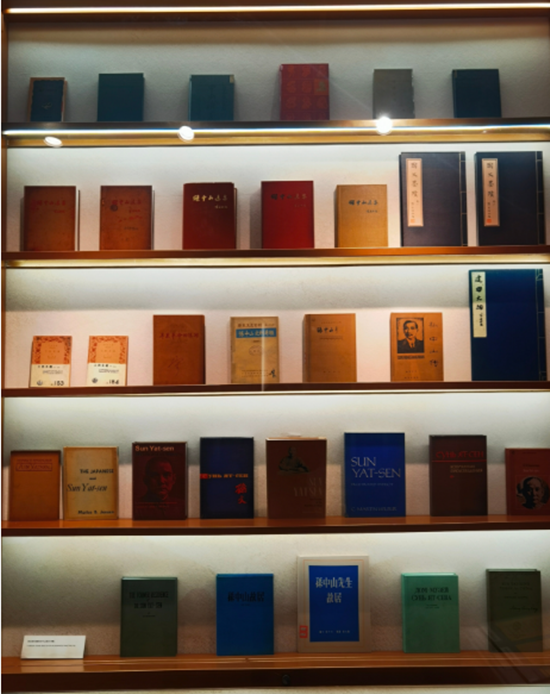

孙中山著作:“志先生之志”

在展览的第四部分,一个专门用来陈列孙中山有关著作的书架引人注目。宋庆龄珍藏的《孙中山选集》、《孙中山传》、孙中山手稿等,以中文、英文、俄文、日文等各种文字出版后在世界各国发行,这里进行了集中展示。对宋庆龄来说,“我能帮助孙博士”,从来不是一句空话;“志先生之志”,就要将孙中山的思想和精神发扬光大。

1956年11月,纪念孙中山诞辰90周年之际,她为出版的中山先生《建国大纲》手稿本和《孙中山选集》题写书名。她专门从上海送来一批珍贵文物,支持在北京中山公园的“中山堂”举办展览,毛泽东主席亲笔题字“孙中山先生生平事迹展览会”。新中国成立后,她多次致函周总理,建议将孙中山的重要书信“译成几种亚洲文字进行宣传”,指出“我们应当对中山先生一生事业和他在中国革命史上的地位加以有组织的研究。我们需要建立一个研究所”,这种工作“在国内固然具有巨大价值,可以保存革命遗训来教育后代青年,在国际上也具有重要意义”。

此次专题展览的布置并不华丽,文物背后的故事却让人动人心弦。从“德明”小印到潜望镜,从家国遗嘱到一套刀叉,从一张结婚照到满墙的画像,这些文物共同编织出一段爱情:它不是风花雪月的浪漫,而是“你搞革命,我相随”的坚定;既有郑重签名的誓约,更有“你走之后,我继承”的深情;虽有轰轰烈烈的历史瞬间,更多一饭一蔬、一朝一夕的陪伴。孙中山与宋庆龄的婚姻不过十年,宋庆龄却用一生诠释了与君同行、须臾不离。他们的结合,早已不是两个人的事——融入了家国,刻进了历史,成了一个时代的精神坐标。

如今,我们站在这些文物前,穿过百年的时光,感受到一份从未退却的温度。原来最美丽的爱情,是“精诚”“笃爱”并肩前行,开启“比生日更重要”的日子;最动人的传奇,是把“爱”与“信仰”,活成了一辈子的日常。这份情感,穿越百年,与山河同在,与日月同辉。就像孙中山对她说“我之所有即汝所有”,而她则用一辈子回答:“我一切都不爱,爱者惟汝而已”——包括你的理想,你的山河。