微信扫一扫,关注更多信息

衣学磊

宋庆龄故居管理中心副主任(主持工作)

张瑞革

宋庆龄故居管理中心副主任

李雪英

宋庆龄故居管理中心副主任

在世界反法西斯战争的洪流中,宋庆龄与美国记者、作家史沫特莱结下了深厚的革命情谊。她们怀揣着对和平与正义的追求,在宣传中国抗战、争取国际援助等诸多方面紧密合作,为中国人民抗日战争和世界反法西斯战争作出了重要贡献。

1937年,史沫特莱在延安留影

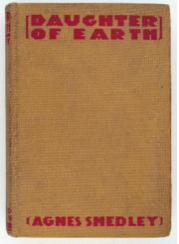

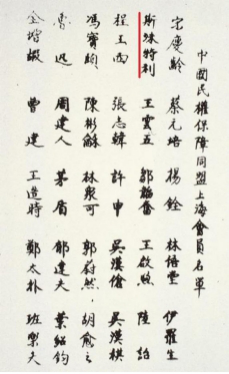

1929年,史沫特莱以《法兰克福日报》驻远东特派记者身份来到中国,在上海参加中国进步文化运动。9月17日,史沫特莱将她刚刚面市的成名作《大地的女儿》送给宋庆龄,并在扉页上题写了一段热情洋溢的赠词:“送给宋庆龄同志,我无保留地尊重和热爱的一位忠贞不渝的革命家。”

史沫特莱赠送给宋庆龄的《大地的女儿》

1931年7月,宋庆龄回国奔母丧。丧事完毕后,宋庆龄回到莫利爱路家中,收到了史沫特莱写来的一封信。信中大意是为救一个人(即牛兰)的生命,希望宋庆龄在百忙中给予5分钟谈话机会。

牛兰夫妇1931年6月在上海被捕,公开身份是泛太平洋产业同盟秘书(即红色工会国际分支机构),而真实身份是共产国际执行委员会国际联络部组织科负责人。

牛兰夫妇在狱中

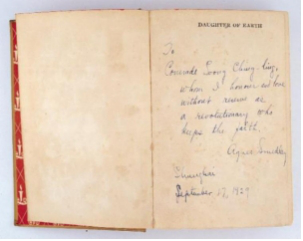

宋庆龄回国后接受采访的第一名记者便是史沫特莱。1931年8月24日,宋庆龄与史沫特莱的对话刊登在当时影响力最大的上海英文日报《字林西报》上,通过史沫特莱的笔,宋庆龄公开表达了自己坚定的政治态度——不参与宁粤调停,不是第三党成员,政治见解仍然和1927年在武汉所陈述的相同(即《为抗议违反孙中山的革命原则和政策的声明》)。

1931年8月24日,刊登宋庆龄接受史沫特莱采访消息的《字林西报》

此后,宋庆龄成为营救牛兰夫妇公开活动的中心人物,多次赴南京当面要求司法当局释放牛兰夫妇,甚至亲自与蒋介石交涉。1932年7月,上海牛兰夫妇营救委员会正式成立。宋庆龄任委员会主席,史沫特莱任书记,办事处设于四川路。该委员会随即发表英文宣言,要求将牛兰一案移沪审理,或无条件将其释放。

1932年秋,宋庆龄与为牛兰夫妇辩护的瑞士律师范桑夫妇合影

面对声势浩大的国际救援压力,国民党当局不得不公开审理牛兰夫妇,最终以扰乱治安、触犯“危害民国紧急治罪法”的罪名,判处牛兰夫妇死刑,但又援引大赦条例,减判无期徒刑。牛兰夫妇生命得以保全,并于1937年南京陷落之前逃出监狱,来到上海。1939年顺利地返回苏联。

1932年1月13日,《中国论坛》创刊号刊登牛兰夫妇自被捕后7个月来的情况

以营救牛兰夫妇为契机,1932年1月13日,在中共地下党支持和宋庆龄帮助下,史沫特莱等人创办了英文刊物《中国论坛》,具体编辑工作交由美国记者伊罗生负责。宋庆龄在《中国论坛》上公开呼吁:“让我们团结起来,用我们最大的力量来保卫那已经由帝国主义统治和封建剥削的羁绊中解放出来的中国工人和农民,他们现在正受着国民党军队第五次而且是最大规模的进攻”。史沫特莱等人用化名在该刊发表了不少文章,宣传中国革命。

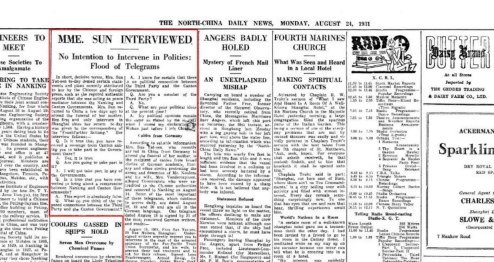

1932年,中国民权保障同盟在上海举行中外记者招待会,宣传同盟的宗旨及进行情况。史沫特莱虽然不在“临时中央执行委员会”之列,却是公认参与组织活动最为积极的国际友人之一,被视为中国民权保障同盟的骨干成员。

中国民权保障同盟上海分会会员名单

这段时间,史沫特莱与宋庆龄交往十分密切,是她得力的工作助手。史沫特莱把主要精力都投入到中国民权保障同盟的工作上,后因身体原因,于1933年5月离开上海,去苏联疗养。

《中国呼声》最后一期印样

1934年10月,史沫特莱重新回到上海。此时,宋庆龄和史沫特莱肩负着一个共同使命——在上海另出一份新的刊物以取代已经停刊的《中国论坛》。1936年3月15日,一份新的英文半月刊《中国呼声》在上海创刊,主要宣传中国人民的抗日救亡运动,揭露日本对中国的侵略。宋庆龄亲自为刊物收集材料,并约请一些知名的中外人士发表对时局的看法。

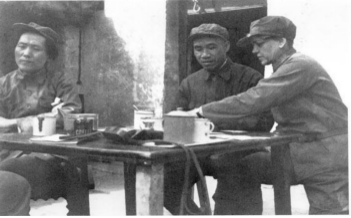

1937年,史沫特莱在延安与毛泽东(左)、朱德(中)合影

1936年秋,史沫特莱离开上海来到西安,最终到达延安,深入接触毛泽东、朱德、周恩来、彭德怀等中共领导人,进一步了解中国红军和中国抗战。她写成的《中国人民的命运》、《中国红军在前进》、《中国在反攻》、《中国战歌》、《伟大的道路》(朱德传记)等,向世界宣传了中国人民的革命斗争,成为了不朽之作。

1938年4月,宋庆龄着手筹建一个新的组织——保卫中国同盟(简称“保盟”),以支持这场反法西斯战争。史沫特莱没有参加保盟,尽管在组织上没有关系,但一直保持着与保盟相互合作的关系。

1938年,史沫特莱与粟裕、尤恩、陈毅、罗生特在新四军军部

1938年冬,史沫特莱在山西前线跟随八路军转战沙场3个月后抵达武汉,后又赴安徽云岭新四军根据地采访。她获悉,新四军中许多干部战士患有肺结核、胃肠病、慢性溃疡等,很多人生疟疾,长疥疮,还有其他传染病、寄生虫病、地方病,但极度缺医少药。于是,她向叶挺军长建议,希望新四军可以与保盟取得直接联系,争取援助。在宋庆龄的大力帮助下,新四军得到了急需的手术器械和大量药品,得以顺利度过难关。

1950年,史沫特莱生病卧床的照片

抗日战争胜利后,因为美国当局麦卡锡主义的打压,史沫特莱的经济情况并不乐观,宋庆龄为其筹集了2500美元。1950年5月6日,史沫特莱不幸胃病发作,经医治无效,病逝于牛津医院。按照她的遗愿,史沫特莱的骨灰安葬在八宝山革命公墓,墓前竖立着一块大理石墓碑,上刻朱德亲笔题写的“中国人民之友 美国革命作家史沫特莱女士之墓”。

部分内容和照片来自北京宋庆龄同志故居、中国福利会、上海宋庆龄研究会、上海市孙中山宋庆龄文物管理委员会